Гипс, растворимость в воде — Справочник химика 21

Полученный материал обладает невысокой средней плотностью, сопоставимой с плотностью литых гипсовых блоков. Гипсовые блоки и кирпич способствуют регулированию влажности воздуха в помещениях путем абсорбции и обратной отдачи влажности, обладают хорошими звуко- и теплоизолирующими свойствами, хорошей гвоздимостью. При защите гипсовых изделий и конструкций от увлажнения атмосферными осадками их можно с успехом применять в ограждающих конструкциях, так как при этом удается предотвратить влияние повышенной растворимости гипса в воде и реализовать положительные качества гипсовых строительных материалов, что подтверждено многолетним опытом строительства домов из гипсовых деталей. [c.119]Заводской строительный гипс, кроме полуводного гипса, содержит также растворимый и даже нерастворимый ангидрит. Тонкость помола гипса может быть значительно грубее, чем цемента (табл. 2), и она сравнительно мало отражается на качестве гипса. Начало схватывания гипса должно наступать не ранее 4 мин, а конец схватывания не ранее 6 мин и не позднее 30 мин после смешивания гипса с водой.

Благодаря этому свойству гипс нашел применение для изготовления строительных перегородочных плит и панелей, отливочных форм и слепков с различных предметов, гипсовых повязок в медицине, а также при изготовлении известково-гипсовых растворов для штукатурных работ. Недостатком является некоторая растворимость гипса в воде. [c.177]

Химические добавки, замедляющие схватывание гипса, могут быть трех родов. Это или какие-либо органические, высокомолекулярные вещества, образующие вокруг частичек гипса коллоидные слои, которые препятствуют дальнейшему проникновению воды к гипсу (клеи, казеин, желатин, гуммиарабик, кератин и т. п.), или же вещества, снижающие растворимость гипса в воде и тем самым замедляющие его превращение в двуводный сернокислый кальц-ий. Это превращение проходит по известной реакции [c.26]

На рис. 133 графически изображена растворимость различных модификаций гипса в воде. В точке L, соответствующей температуре 97°, пересекаются кривые растворимости полуводного и двуводного гипса. Выше 97° из водных растворов можно получить только полуводный гипс. [c.310]

Температура, С Рис. 133. Растворимость гипса в воде [c.310]

При растворимости двуводного гипса в воде при телшературе 5—10° около 1,8 кг на 1 воды сточная вода в количестве 1920 может растворить [c.196]

Гипсовые и гипсобетонные изделия. Применение гипса в строительстве ограничивается его низкой устойчивостью к воде, вследствие чего гипсовые детали используются лишь в местах, защищенных от воздействия воды, и почти не применяются для отделки наружных частей здания. Но и при использовании для внутренних частей такие детали при перевозке или хранении на открытом воздухе, попав под дождь, уже через 15—20 мин поглощают 20—27% воды. Столь высокое водопоглощение изделий из гипса легко приводит к их разрушению вследствие хорошей растворимости гипса в воде. Эти факты подчеркивают большое практическое значение разработки метода гидрофобизации гипса.

Ввиду худшей растворимости двуводного гипса в воде он выпадает из раствора и постепенно превращается в твердый камень. [c.149]

Растворимость гипса в воде не превышает 1,9 кг/л [c.103]

Иногда растворимость одного вещества повышается в присутствии другого вещества, например, растворимость гипса в воде повышается в присутствии хлорида натрия. [c.6]

Принцип метода. Определение количества гипса и глубины. залегания гипсоносных горизонтов необходимо для общей характеристики данного типа почв, а также для решения вопроса о способах коренной мелиорации солонцеватых почв и солонцов. Методы определения основаны на извлечении гипса 0,2 н. раствором НС1 (растворимость гипса в воде незначительна). При взаимодействии гипса с кислотой идет реакция [c.30]

Небольшие количества углеродных сорбентов изготавливают из бытовых и промышленных отходов. Метод их получения, в общем, аналогичен производству крупносерийных сорбентов и включает карбонизацию и активацию сырья, хотя технология значительно упрощена

Гипс, растворимость в воде

В интервале pH 5,6—11 растворимость кальцитов является функцией растворенного количества углекислого газа, поэтому наблюдается пропорциональность разрушения поверхности с годовым количеством осадков и содержанием в них растворенного диоксида углерода. При pH менее 5,5 скорость разрушения пропорциональна концентрации катионов Н+ в осадках. Перевод карбоната с поверхности в раствор сопровождается последующей перекристаллизацией и образованием гипса по реакции с диоксидом серы. Вода достаточно хорошо проникает в известняк — при давлении 0,3 МПа она проникает в образец со скоростью 0,01 см/с; очень быстро (всего за 13 с) вода, проникшая в поры известняка, насыщается кальцием.[ …]

Растворимость сульфата кальция в зависимости от температуры представлена на рис. 6.1. Существенным недостатком метода нейтрализации серной кислоты известью является образование пересыщенного раствора гипса (CaS04), выделяющегося из воды в течение нескольких суток. Это приводит к забиванию трубопроводов и аппаратуры.[ …]

Гипс по своему теоретическому составу представляет собой CaS04-2h30 с содержанием 32,58% СаО, 46,51% SO3 и 20,93 % Н20. В производстве бумаги гипс используется как в природном состоянии (ленцин), так и в обожженном виде (анналин). Природный гипс с преобладающим размером частиц 1—10 мкм придает бумаге звонкость и жесткость на ощупь. Он мало снижает прозрачность бумаги, плохо сглаживает бумагу после ее каландрирования, увеличивает пыление бумаги. Серьезным недостатком гипса является его значительная растворимость в воде, что влечет за собой потери этого наполнителя со сточными водами. Обжиг гипса способствует увеличению его белизны (до 96%) и уменьшению среднего размера частиц (менее 5 мкм). Это благоприятно сказывается на свойствах бумаги, изготовляемой с применением такого наполнителя. Плотность гипса в результате его обжига повышается с 2,3—2,4 до 2,8—2,9 г/см3.[ …]

В целом растворимость соли хорошая-в 1 м3 воды при 20 °С может раствориться до 358 кг. Растворимость галита в воде мало меняется с температурой: при 0°С она составляет 356,5 г/л, при 50 °С-367,2 г/л, а при 100 С 391,8 г/л. Каменная соль практически непроницаема для нефтепродуктов и сжиженных газов, плотность ее редко превышает 2,1-2,3 г/см3. Плотность растворимых минералов соли составляет 1,6-2,2 г/см3, а гипса и ангидрида-3 г/см3. Предел прочности на сжатие каменной соли колеблется от 2 до 3,8 кПа, иногда достигая 6 кПа, ангидрида кальция-15,2 кПа.[ …]

Воды, содержащие большое количество сульфатов, оказывают разрушающее действие на бетонные конструкции. Причиной этого считают образование гипса (в результате реакции между известью цемента и сульфатами), -которое сопровождается увеличением объема и возникновением в бетоне трещин. Хлориды, содержащиеся в воде в больших количествах, при соприкосновении с бетоном разрушают его в результате выщелачивания образующихся при взаимодействии с известью растворимых хлористого каль- ция и магния.[ …]

Гипс СаБ04 труднее удалить, так как он практически не растворяется в кислотах (рис. Х1Х-1). Безводной модификации отвечает максимальная температура, допустимая для обычной морской воды в дистилля-ционной установке. Поскольку концентрация солей в морской воде увеличивается по мере продвижения по трубчатому реактору, необходимо поддерживать соотношение температура — концентрация таким, чтобы образование кристаллических модификаций соответствовало области, характеризующейся отсутствием накипи. Кривая 12-стадийной дистилляционной установки Фрипорта [3] располагается на рис. Следует отметить, что в установках этого типа, где пар образуется непосредственно на теплопередающей поверхности, возможно существование ограниченных областей, в которых испарение приводит к увеличению концентрации солей по сравнению с их средними значениями.[ …]

Растворимость твердых веществ в жидкостях. Растворимость твердых веществ в воде колеблется в широких пределах. В подавляющем большинстве случаев при увеличении температуры она увеличивается. Однако наблюдаются исключения из этого правили. Например, гипс CaS04-2h30 при нагревании теряет до 75% кристаллизационной воды и растворимость его уменьшается. При температуре около 200°С полуводный гипс практически нерастворим в воде. Этим объясняется его выпадение при высоких температурах на стенках теплообменников в виде накипи. Уменьшают свою растворимость с повышением температуры окись кальция СаО, углекислый литий Li2C03 и др.[ …]

В природных водах постоянно присутствуют ионы Са2+ и Mg2+, которые обусловливают общую жесткость воды. Основной источник их поступления в воду — растворение пород, содержащих известняки, доломит, гипс, сложные алюмосиликаты. Ионы Са2+ характерны для мало- и среднеминерализоваиных вод. При повышении солесодержания до 1 г/кг концентрация ионов Mg2+ увеличивается. В минерализованных водах они становятся преобладающими, что связано с лучшей растворимостью в воде солей магния. В санитарно-гигиеническом отношении ионы Са2+ и Mg2+ не представляют особой опасности, но значительная жесткость делает воду непригодной для хозяйственно-бытовых и производственных нужд.[ …]

В движущейся суспензии или в переменном магнитном поле эффект тоже бывает не всегда. Так, в области «оптимальных» индукций скорость растворения гипса уменьшается, при несколько больших индукциях отмечается отсутствие эффекта, а при В= 1,6 Тл наблюдается увеличение скорости растворения гипса. Это типичная зависимость с экстремумом, с которой мы встречались неоднократно и которую объясняли в разделе 3.6. Поэтому отсутствие эффекта при определенных индукциях более не выглядит странным. Тут надо вспомнить, что гипс, как и некоторые другие сульфаты, имеет отрицательный температурный коэффициент растворимости (растворимость при нагревании уменьшается). Тот же гипс в фосфорной кислоте характеризуется положительным температурным коэффициентом растворимости: его растворимость при нагревании увеличивается. Вполне естественно, что в этом случае магнитная обработка с «оптимальной» индукцией приводит к увеличению скорости растворения гипса. В системе гипс—вода эффект магнитной обработки при нормальной температуре проявляется ярче, чем при повышенной, а в системе гипс—фосфорная кислота картина обратная.[ …]

Чистый гипс по химическому составу (СаЭ04 • 2Н20) представляет собой кальциевую соль серной кислоты с двумя частицами химически связанной воды. Он содержит 79,08% сернокислого кальция (ангидрида) и 20,93% кристаллизационной воды. Тонкоразмолотый гипс может еще поглощать из воздуха 6—10% гигроскопической воды. Растворимость его в воде небольшая. В литре воды растворяется до 2,5 г гипса.[ …]

Иногда в воду для снижения растворимости метастабильного сульфата кальция вводят различные «затравки», ]ак, на ВИЗе для снятия пересыщения в нейтрализованную промывную воду травильных отделений вводят затравку мелкокристаллического активированного гипса в количестве 0,5 г/л, которую получают нейтрализацией 10%-ного известкового молока концентрированной серной кислотой при быстром перемешивании. Такая добавка увеличивает производительность фильтр-прессов на 12%.[ …]

Фильтрация воды из водохранилища может происходить непосредственно из водохранилища через его дно и берега под основанием плотины, через тело самой плотины и неплотности затворов. Размеры фильтрации через дно и берега, а также под основанием плотины зависят от качества грунтов. При непроницаемой скале, плотной глине потеря воды будет сравнительно невелика. Особую опасность представляют известняки, содержащие гипс или ангидриды, растворимые в воде, склонные к развитию явлений карста.[ …]

Образующийся в результате нейтрализации сульфат кальция (гипс) кристаллизуется из разбавленных растворов в виде Са504-2Н20. Растворимость этой соли при температуре 0—40 °С колеблется от 1,76 до 2,11 г/л. При более высокой концентрации сульфат кальция выпадает в осадок, поэтому при нейтрализации сильных кислот, кальциевые соли которых труднорастворимы в воде, необходимо устраивать отстойники-шламонакопители. Существенным недостатком метода нейтрализации серной кислоты известью является также образование пересыщенного раствора гипса (коэффициент пересыщения может достигать 4—6), выделение которого из сточной воды может продолжаться несколько суток, что приводит к зарастанию трубопроводов и аппаратуры. Присутствие в сточных водах многих химических производств высокомолекулярных органических соединений усиливает устойчивость пересыщенных растворов гипса, поскольку эти соединения сорбируются на гранях кристаллов сульфата кальция и препятствуют их дальнейшему росту.[ …]

Для подземных вод большое значение имеет состояние карбонатного и сульфатного равновесий. Поэтому Г. А. Соломин включил в программу расчет степени насыщенности вод по отношению к кальциту, магнезиту, доломиту, гипсу и др. Степень насыщенности определяется отношением произведений активности соответствующих свободных ионов в растворе к величинам термодинамических произведений растворимости данных минералов. При необходимости в зависимости от конкретных задач и наличия аналитических данных аналогично можно оценить состояние равновесия воды с любыми другими соединениями. Важным дополнением к этим расчетам является также оценка содержания агрессивной углекислоты и вычисление агрессивности воды по отношению к гипсу. И, наконец, программа позволяет вычислять максимально возможные равновесные содержания элементов в подземных водах. Из нескольких полученных значений суммарных концентраций компонентов, соответствующих равновесным с различными соединениями твердой фазы, выбирают наименьшую величину.[ …]

Необходимо иметь в виду, что нейтрализация известковым молоком без дополнительных мероприятий по обработке стоков с целью предотвращения отложения гипса возможна лишь при невысокой концентрации сульфата кальция (гипса) в исходных стоках (по сво-бодной,кислоте и сульфату железа), не превышающей 1,4—1,5 г/л, т. е. предела его растворимости. Такой случай может наблюдаться лишь при очистке одних промывных вод без приема в них отработавших растворов из травильных ванн.[ …]

По общему правилу вода должна быть по возможности свободной от незначительного количества растворимых веществ и газов, остатка после выпаривания, а также не должна иметь кислой реакции. Кроме того, вода практически должна быть свободна от жира и масел. Нитраты, кремневая кислота, гипс, хлористый магний допускаются лишь в незначительном количестве. Сернистые металлы, активная углекислота вообще не допускаются.[ …]

По общему правилу вода должна быть по возможности свободной от незначительного количества растворимых веществ и газов, остатка после выпаривания, а также не должна иметь кислой реакции. Кроме того, вода практически должна быть свободна от жира и масел. Нитраты, кремневая кислота, гипс, хлористый магний допускаются лишь в незначительном количестве. Сернистые металлы, активная углекислота вообще не допускаются.[ …]

Пигменты, получаемые в результате переработки руд, могут содержать известь, гипс и растворимые в воде соли; последние почти всегда содержатся в пигментах, изготовляемых в результате сложных химических процессов. Присутствие в пигментах извести и водорастворимых солей сильно снижает качество пигментов, так как известь омыляет масло, входящее в состав связующего, а водорастворимые соли могут вымываться из красочной пленки. В результате вымывания в красочной пленке образуются очень мелкие пустоты, которые облегчают доступ атмосферных реагентов к окрашенному такой краской изделию и могут обусловить преждевременную его коррозию.[ …]

При нейтрализации сточных вод, содержащих серную кислоту кальциевыми реагентами, образуется гипс СаБС • 2Н20, растворимость которого в температурном интервале 0—40 °С лежит в пределах 1,76—2,11 г/л. При более высокой концентрации Са804 • 2Н20 выпадает в осадок, забивая трубопроводы и аппаратуру. Для устранения этого явления рекомендуется промывать трубопроводы чистой водой и увеличивать скорость движения нейтрализованных вод в них. Кроме того, хороший эффект дает введение в сточные воды специальных умягчителей (гексаметафосфат) — (ЫаРОз)б а также замена металлических трубопроводов на пластмассовые.[ …]

При нейтрализации сточных вод, содержащих серную кислоту, известковым молоком в осадок выделяется гипс СаБС НгО. Растворимость гипса мало меняется с температурой. При перемещении таких растворов происходит отложение гипса на стенках трубопроводов и их забивка. Для устранения забивки трубопровода необходимо промывать их чистой водой или добавлять в сточные воды специальные умягчители, например гексаметафосфат. Увеличение Скорости движения нейтрализованных вод способствует уменьшению отложений гипса на стенках трубопровода.[ …]

После этого сбрасываются сточные воды, содержащие кислоты и гипс. Такая сточная вода дает сильно кислую реакцию (pH = 0,9) и содержит много нерастворимых и растворимых минеральных веществ (несколько граммов на литр). Первые состоят в основном из гипсового шлама, который через некоторое время выпадает в осадок; последние содержат свободную серную кислоту и сульфаты.[ …]

Изменение минерализации грунтовых вод по сезонам года происходило за счет увеличения или уменьшения главным образом ионов 80 “, Ка+ + К», Mg2+. Повышение их количества обусловливается растворимостью гипса и магниевых карбонатов, содержащихся в обводненных лёссовидных суглинках.[ …]

Прежде всего напомним, что подземные воды находятся в основном в толще горных пород верхней части земной коры. В зависимости от характера пустот вмещающих пород подземные воды делятся на поровые — в песках, галечниках и других осадочных и обломочных породах, трещинные — в скальных и плотносцементированных породах (гранитах, песчаниках), разбитых трещинами, и карстовые — в растворимых породах (известняках, доломитах, гипсах и др.). Слои горных пород, насыщенные водой, образуют водоносные горизонты. Несколько этажно расположенных и тесно взаимосвязанных между собой водоносных горизонтов называют водоносным комплексом. Относительно водонепроницаемые слои (глины, плотные суглинки, нетрещиноватые сцементированные породы) получили названия водоупоров.[ …]

Геологическое явление, связанное с растворением водой горных пород (известняков, доломита, гипса, каменной соли), образованием при этом подземных пустот (пещер, каверн и др.) и сопровождаемое провалом земной поверхности, получило название карста. Массивы горных пород, в которых развивается карст, называются закарстованными. Карст широко распространен в мире, в том числе и в России, в частности в Башкирии, в центральной части Русской равнины, в Приан-гарье, на Северном Кавказе и во многих других местах, где имеются растворимые горные породы.[ …]

Полученную реакционную массу из расщепителя 13 направляют в нутч-фильтр 12, где раствор отфильтровывается от осадка. Осадок промывается водой, а промывные воды смешивают с фильтратом и при помощи монжуса 16 сжатым воздухом переводят в промежуточный сборник 17. Раствор триоксиглутаровой кислоты из сборника 17 поступает на предварительное упаривание в вакуум-выпарной аппарат 18. В этом аппарате (при остаточном давлении около 100 мм рт. ст.) раствор упаривают до концентрации ксилотриоксиглутаровой кислоты, равной 48—50%. Упаренный раствор сливают в отстойник 19, где он находится 20—30 часов. При этом из раствора выпадает выделившийся гипс и плохо растворимая слизевая кислота, образовавшаяся при окислении азотной кислотой галактозы, присутствующей в исходных пентозных сиропах.[ …]

Нейтрализованные, обесшламленные и обезвреженные сточные воды, которые содержат еще более или менее значительные количества легко растворимого хлористого натрия и хлористого кальция, а также труднорастворимые сульфаты (гипс) и соединения фтора (фтористый кальций), могут быть вместе с водами очистки и промывки, после разбавления их чистой водой от охлаждения, отведены в маломощный водоем.[ …]

Количество весовых частей сернокислого кальция, образующегося в результате нейтрализации одной весовой части -серной кислоты, составляет 1,39 или в пересчете на гипс 1,74. Растворимость гипса в воде не превышает 1,9 кг/м3 (при 10°) и 2,1 кгДм3 (при 30°). Соли азотной и соляной кислот хорошо растворимы в воде. Вследствие того что нейтрализацион-ные установки для минеральных кислот достаточно подробно освещаются в технической литературе и получили подробную разработку в проектах, ограничиваемся следующими краткими сведениями.[ …]

Жесткость общая и карбонатная.[ …]

Вторым технологическим нарушением стало применение вяжущих свойств гипса не по назначению. Все виды гипса являются воздушными вяжущими веществами (Брутт, 1944) и обладают способностью схватываться и твердеть только на воздухе вследствие растворимости в воде образующегося двуводного гипса, который не создает устойчивых в воде полимерных вяжущих веществ (Черкинский, 1967). Фактически имеет место химическая коррозия первого вида гипсово-песчаной структуры, образующей штукатурный слой.[ …]

Степень концентрирования раствора при электродиализе всегда ограничена в виду того, что осмотический и электроосмотический перенос воды направлен в ту же сторону, что и перенос соли. Опыт показывает, что предельная концентрация рассола, например при обессоливании раствора хлористого натрия, составляет примерно 4,5 н., что отвечает переносу 12 молей воды на 1 моль соли. На практике получение очень концентрированных растворов приводит к понижению выхода по току за счет диффузии, усиленной большим перепадом концентраций в пограничных камерах. При обессоливании природных вод, содержащих ионы Са2+ и SO , ограничение степени концентрирования рассола определяется содержанием соли, при котором в камере концентрирования еще не выпадает осадок гипса. Для этого необходимо, чтобы произведение концентрации приведенных ионов не превышало произведения растворимости сульфата кальция. В связи с этим при обессоливании жестких вод во избежание нежелательного отложения солей гипса в рабочих камерах и в соединительных каналах приходится затрачивать значительное количество исходной воды на промывку камер концентрирования. Как правило, электродиализаторы для обессоливания жестких вод работают с отношением количества продукта к количеству промывных вод 1:1.[ …]

Анион серной кислоты дает со всеми катионами, кроме кальция, легкорастворимые в воде соли. Сернокислый же кальций — соль слаборастворимая в воде. Вследствие резкого преобладания во всякой культурной почве кальция над другими катионами и слабой растворимости гипса большой потери аниона серной кислоты из почвы не наблюдается.[ …]

Из солей некарбонатной жесткости термическим способом может быть устранен только гипс Са504, частично выпадающий в осадок при температуре воды выше 100°С, так как растворимость его при повышении температуры снижается. При нагреве воды до 200°С содержание СаБ04 падает до 45—50 мг/л, а при температуре около 270°С гипс полностью удаляется.[ …]

Серная кислота агрессивно воздействует на подводные бетонные сооружения, особенно в соединении с сульфатом натрия. Кислоча действует на свободную известь в бетоне и вместе с ней образует растворимый в воде гипс. На поверхности сооружен,ия образуется набухшая пленка, которая часто откалывается и облегчает дальнейшее разрушение бетона.[ …]

Когда активность гидротерм прекращается и температура падает, ангидрит, присоединяя воду, превращается в гипс, растворимость которого в воде значительно выше, чем у ангидрита, и растворяется придонными водами. Сложенные ангидритом гидротермальные постройки постепенно выщелачиваются, приобретая причудливые формы. Прожилки сульфидов в ангидрите освобождаются и образуют осыпи у подножия разрушающейся постройки.[ …]

Насыщение сульфатом кальция Са504 устанавливается по диаграмме, приведенной на рис. 41,6. Так как растворимость Са504 незначительно влияет на pH, предотвращение осаждения Са504 осуществляется путем ограничения содержания кальция и сульфатов в рассоле. Как и при снижении индекса Ы, это может быть достигнуто путем умягчения воды или понижения концентрации рассола. Предотвратить образование гипса можно введением реагента, например гексаметафосфата натрия, в подаваемую воду или рассол.[ …]

Особенно заметно влияние магнитного поля на растворение малорастворимых солей. Так, предельная растворимость гипса в воде — 0,2 г. Если в воду ввести всего 0,1 г гипса, то растворение будет идти медленно (ведь это все равно, что для хлорида натрия 20 г). В воде, прошедшей магнитную обработку, то же количество гипса растворится за несколько секунд, и этот эффект имеет большое практическое значение.[ …]

Нейтрализация сильных кислот первой группы не представляет затруднений, так как образующие их соли растворимы в воде и никакого осадка не дают. Сильные кислоты второй группы нейтрализовать значительно сложнее, так как в осадок выпадает большое количество солей, как, например, гипс [ …]

Содержание галита, компонентов-спутников, негалогенных примесей во многом обусловливает свойства соли. К растворимым в воде минералам относятся галит и сельвин (КС1 с примесями Вг и I), а также карналлит (KCl MgCI2 h30). Гипс (CaS04-2Hj0) и ангидрид кальция (CaSOj почти не растворяются в воде. Содержание нерастворимого остатка в каменной соли не должно превышать 20%, иначе нерастворимые включения снижают прочность пласта соли и осложняют формирование камер, особенно если эти твердые включения сконцентрированы в пластах достаточной толщины.[ …]

Количество вымываемых загрязнений зависит от многих факторов. С точки зрения фазового состава осадки сточных вод могут быть охарактеризованы как кристаллическая решетка с растворимыми и полурастворимыми составляющими и порами, заполненными жидкостью. Жидкая фаза осадков содержит осадочные количества тяжелых металлов и растворенные соли в виде анионов 804 , СГ, СО2“ и др. При складировании осадка происходит физико-химическое старение гидроксидов металлов, в результате чего в жидкую фазу переходят десорбированные катионы и анионы, уменьшается значение pH и возрастает солесодержание, способствующее снижению произведений растворимости гидроксидов. При воздействии на осадок выщелачивающей жидкости растворяются полурастворимые соединения, например гипс, что также приводит к повышению солесодержания жидкой фазы. Если выщелачивающая жидкость содержит ангидриды кислот (серной, угольной, азотной), значение pH также снижается.[ …]

Для подпитки оборотных систем теплообменного водоснабжения иногда достаточно устранить карбонатную жесткость воды. В общем же случае следует скорректировать их ионный состав так, чтобы не только предотвратить образование карбонатных отложений, но также исключить отложения гипса и накопление растворимых солей в оборотной воде, не прибегая к так называемому стабилизационному сбросу части оборотной воды из системы для замены ее менее минерализованной.[ …]

Небольшие количества углеродных сорбентов изготавливают из бытовых и промышленных отходов. Чрезвычайно дешевое сырье (старые шины, сельскохозяйственные отходы, глина) позволяет получать сорбенты для однократного применения. Резину карбонизуют, измельчают, смешивают с гипсом, растворимым стеклом и водой, гранулируют и сушат. А карбонизованные кочерыжки измельчают и добавляют при флотационной очистке стоков от СПАВ.[ …]

Сульфат кальция — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

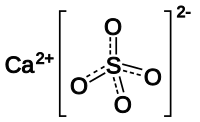

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 августа 2013; проверки требуют 25 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 11 августа 2013; проверки требуют 25 правок.| Сульфат кальция | |

|---|---|

| |

( ({{{изображение}}}) | |

| Систематическое наименование | Сульфат кальция |

| Традиционные названия | кальций сернокислый, «ангидрит» |

| Хим. формула | CaSO4 |

| Состояние | кристаллическое |

| Молярная масса | 136,1406 г/моль |

| Плотность | 2,96 г/см³ |

| Температура | |

| • плавления | 1450°C (с частичным разложением) |

| • разложения | 1560°C |

| Мол. теплоёмк. | 99.660 Дж/(моль·К) |

| Энтальпия | |

| • образования | −1434,5 кДж/моль |

| Удельная теплота плавления | 28 кДж/моль |

| Давление пара | 0 ± 1 мм рт.ст.[1] |

| Растворимость | |

| • в воде | 0,2036 г/100 мл воды |

| Рег. номер CAS | 7778-18-9 |

| PubChem | 24497 |

| Рег. номер EINECS | 231-900-3 |

| SMILES | |

| InChI | |

| Кодекс Алиментариус | E516 |

| RTECS | WS6920000 |

| ChEBI | 31346 |

| ChemSpider | 22905 |

| NFPA 704 |  |

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе | |

Сульфа́т ка́льция (CaSO4) — неорганическое соединение, кальциевая соль серной кислоты.

Находится в природе в виде дигидрата CaSO4•2H2O (гипс, селенит) и в безводном состоянии — ангидрит.

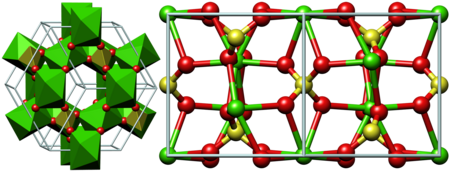

Кристаллическая структура гамма-сульфата кальция

Кристаллическая структура гамма-сульфата кальцияБезводный сульфат кальция — бесцветные кристаллы при нормальных условиях — с ромбической кристаллической решёткой, плотность 2,96 г/см³, температура плавления 1450 °C. При повышенных температурах (свыше 1200 °C) может существовать в виде стабильной кубической модификации или двух метастабильных α- и β-гексагональных модификаций. Очень медленно присоединяет воду, гидратируясь до кристаллогидрата с 1/2 или 2 молекулами воды на 1 молекулу сульфата, соответственно CaSO4 · 0,5H2О и CaSO4 · 2H2О. В воде растворим незначительно. Растворимость падает с повышением температуры: если при 20 °C она составляет 0,2036 г/100 г воды, то вблизи точки кипения воды (100 °C) снижается до 0,067 г сульфата на 100 г воды. Растворённый в природной воде сульфат кальция является одним из факторов, определяющих жёсткость воды.

Физические свойства двуводного сульфата кальция[править | править код]

При повышении температуры, но не более чем до 180 °C двуводный сульфат кальция теряет часть воды, переходя в полуводный — так называемый «жжёный гипс», пригодный для дальнейшего применения как вяжущее вещество. При дальнейшем нагреве до 220 °C гипс полностью теряет воду, образуя безводный CaSO4, который лишь при длительном хранении поглощает влагу и переходит в полугидрат. Если обжиг вести при температуре выше 220 °C, то получается безводный CaSO4, который влагу уже не поглощает и не «схватывается» при смешивании с водой (это вещество нередко называют «мёртвый гипс»). При дальнейшем нагревании до 900—1200 °C можно получить «гидравлический гипс», который после охлаждения вновь обретает свойства связываться с водой. Первый способ частичной дегидратиции применяют в промышленных условиях для получения полугидрата сульфата кальция (жжёного гипса, алебастра) CaSO4 ∙ 0,5H2O, нагревая дигидрат примерно до 140 °C, уравнение реакции: CaSO4 · 2H2О = CaSO4 · 0,5H2О + 1,5H2О.

В индустриальных масштабах добывают в составе природных минералов, например гипса, селенита или алебастра или получают синтетическим путём — сплавлением CaCl2 с K2SO4.

Может быть получен действием серной кислоты на оксид, гидроксид, карбонат, оксалат или ацетат кальция. Образуется в результате окисления сульфида кальция при нагреве до 700—800 °C по реакции CaS + 2O2 = CaSO4.

Значительные объёмы алебастра используются в строительстве (из него изготавливают сухую штукатурку, плиты и панели для перегородок, гипсовые камни, архитектурные детали и др.). Изделия из гипса характеризуются сравнительно небольшой плотностью, несгораемостью и относительно невысокой теплопроводностью. Свойство алебастра затвердевать при смешении с водой нашло применение и в медицине, и в искусстве. «Это свойство гипса широко используют в ортопедии, травматологии и хирургии для изготовления гипсовых повязок, обеспечивающих фиксацию отдельных частей тела. Отвердевание замешанного с водой гипса сопровождается небольшим увеличением объёма. Это позволяет проводить тонкое воспроизведение всех деталей лепной формы, что широко используют скульпторы и архитекторы.» [2].

Безводный сульфат кальция в силу своих гигроскопичных свойств применяется как влагопоглотитель. Нередко с помощью специальных добавок ему в этом качестве придают дополнительные свойства. Так, осушитель Drierite, состоящий из ангидрата с добавкой хлорида кобальта, меняет свою изначально голубую окраску на розовую, что позволяет своевременно отследить момент исчерпания ресурса препарата.

Искусственные кристаллы сульфата кальция, легированные марганцем или самарием, применяются как термолюминесцентный материал.

Также находит применение в пиротехнике в качестве окислителя в осветительных составах, в смеси с алюминием или магнием в отношении гипс алюминий 1:1~2 в зависимости от требований. Используется как в порошкообразном так и в отверженном состоянии.

Сульфат кальция может применяться в качестве коагулянта, например, при изготовлении тофу.

В пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки эмульгатора E516.

Регистрационный номер CAS:

- безводный 7778-18-9 [3];

- семигидрат 10034-76-1 [4];

- дигидрат 10101-41-4 [5].

%PDF-1.4 % 1 0 obj >/Metadata 5 0 R/OutputIntents[>]/Pages 3 0 R/StructTreeRoot 7 0 R/Type/Catalog>> endobj 5 0 obj >stream 2011-02-02T03:19:10+07:002011-02-02T03:19:10+07:002011-02-02T03:19:10+07:00Microsoft® Office Word 2007application/pdf

%K6׆s%䥾[IS&?>sݸ%+t]=3op-x’$KyUa֯aw ;Y-\Sfv318_оWbS};w4n ބxXsRhSd ^HE;,E% dqC-@2#4\ɣikQRqK/Jl .}ir»^ts[Mޚ&.)|&sha2~\sKMAîODؗ@D2& TlBKt6|Tz:mcjDmt;j\YW_/Ax9߽Ġa ~5t.’sQA`\cGEͿ36H;MpCG]@6ZǾw

Гипс — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 сентября 2016; проверки требуют 48 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 сентября 2016; проверки требуют 48 правок. Эта статья — о минерале. О строительном и отделочном материале см. Гипс (материал).Гипс — минерал из класса сульфатов, по составу гидрат сульфата кальция (CaSO4·2H2O). Волокнистая разновидность гипса называется селенитом, а зернистая — алебастром.

Игольчатые кристаллы гипса. Окр. озера Торренс Гипсовый песок из Национального памятника природы «Белые пески» (Уайт-Сэндз) штата Нью-Мексико (США)

Гипсовый песок из Национального памятника природы «Белые пески» (Уайт-Сэндз) штата Нью-Мексико (США)Блеск стеклянный или шелковистый (у волокнистых разновидностей), спайность весьма совершенная в одном направлении (расщепляется на тонкие пластинки). Цвет белый, серый, иногда красноватый, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розоватую, бурую окраску. Волокнистые разности дают занозистый излом. Черта белая. Сингония моноклинная. Плотность — 2,3 г/см³, твёрдость по шкале Мооса — 2. Текстура — массивная.

Гипс — типичный осадочный минерал. Встречается в пластах осадочных пород в форме чешуйчатых, волокнистых или плотных мелкозернистых масс, бесцветных или белых кристаллов, иногда окрашенных захваченными ими при росте включениями и примесями в бурые, голубые, жёлтые или красные тона. Образует прожилки параллельно-волокнистой структуры (селенит) в глинистых осадочных породах, а также сплошные мелкозернистые агрегаты, напоминающие мрамор (алебастр). Иногда в виде землистых агрегатов, а также слагает цемент песчаника. В почвах аридной зоны формируются новообразования гипса: одиночные кристаллы, двойники («ласточкины хвосты»), друзы, «гипсовые розы» и т. д.

Месторождения гипса распространены по всему миру. В России они есть в Пермском крае (Кунгур), в Тульской области (Новомосковск), в Нижегородской области (Пешелань, Гомзово), Самарской области (Самара), Краснодарском крае (Мостовской, Шедок, Псебай), Карачаево-Черкесской республике (Хабез, Черкесск), Волгоградской области.

Волокнистый гипс (селенит) используют для недорогих ювелирных изделий. Из алебастра издревле вытачивали крупные ювелирные изделия — предметы интерьера (вазы, столешницы, чернильницы и т. д.).

В «сыром» виде используется как удобрение и в целлюлозно-бумажной промышленности, в химической для получения красок, эмали, глазури. Гипс применяют, как вяжущий материал в строительном деле, в медицине. Также гипс применяется для создания декоративных элементов в классическом стиле (барельефы, карнизы и т. д.). Широкое применение в архитектуре гипс получил в Античной культуре.

Желтоватые и более плотные разновидности гипса являются хорошим поделочным материалом.

Растворимость — гипс — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Растворимость — гипс

Cтраница 1

Растворимость гипса мало меняется с температурой. [2]

Растворимость гипсов значительна и в природных подземных водах может достигать 7 г / л, поэтому гипсовый карст развивается много быстрее, чем карбонатный. Поскольку, однако, гипсы и ангидриты слабо трещиноваты, имеют незначительную пористость ( 0 1 — 6 %) и практически водонепроницаемы, карст развивается, главным образом, по контактам с включающими их породами, в особенности с карбонатными, и по редкой системе трещин. Основная же масса породы остается монолитной, водопроницаемой и практически незакарстованной. [3]

Растворимость гипса в растворе КС1 увеличивается до 1200 мг / л против 700 мг / л в пресной воде, что способствует дополнительным катионообменным процессам и снижению коагуляции раствора. [4]

Растворимость гипса CaSO4 — 2h3O в фосфорной кислоте сравнительно невелика, поэтому кальций почти полностью переходит в осадок. Магний же переходит в раствор, так как сульфат магния растворим в фосфорной кислоте. [5]

Растворимость гипса мало меняется с температурой. При перемещении таких растворов происходит отложение гипса на стенках трубопроводов и их забивка. Для устранения забивки трубопровода необходимо промывать их чистой водой или добавлять в сточные воды специальные умягчители, например гексаметафосфат. Увеличение скорости движения нейтрализованных вод способствует уменьшению отложений гипса на стенках трубопровода. [6]

Растворимость гипса CaS04 2HjO в фосфорной кислоте сравнительно невелика, и поэтому кальций почти полностью переходит в осадок. [7]

Растворимости гипса и ангидрита очень близки между собой. [8]

Исследована растворимость гипса дистиллера содового производства в фильтровой жидкости. Показано, что растворимость гипса зависит от фракционного состава и температуры. [9]

Так как растворимость гипса в щелоке с повышением температуры уменьшается, естественно, что первые корпуса, работающие при более высоких температурах, будут загипсовываться быстрее последних. [10]

Учитывая повышение растворимости гипса в присутствии хлористого натрия, в приведенную формулу мы внесли соответствующее уточнение, заменив величину растворимости гипса в дистиллированной воде значением ее, отвечающим вычисленной концентрации хлористого натрия в поровом растворе данного образца по результатам анализа водной вытяжки. [11]

Как известно, растворимость гипса при высоких температурах значительна и последний, естественно, будет выпадать из аствора. Отсюда целесообразно ( если позволяют местные усло-шя) осуществить предварительный перегрев щелока или барды to подачи их на выпарку. [13]

Известно, что растворимость гипса в воде имеет максимальные значения ( 2 05 — 2 11 г / л) в пределах температур 20 — 50 С. При температурах выше и ниже указанных его растворимость резко снижается. Как показывают промысловые наблюдения, в первую очередь отложения гипса появляются на электродвигателе и рабочих колесах УЭЦН. Это вероятнее всего объясняется тем, что при работе электродвигателя насоса повышается его температура. [14]

Как известно, растворимость гипса невысокая и составляет 0 204 % при 20 С, понижаясь с ростом температуры. Поэтому гипсовый буровой раствор относится к саморегулирующимся системам. [15]

Страницы: 1 2 3 4

|